Di ERA ketika opini diproduksi secepat unggahan media sosial, kebenaran sering kalah oleh kebisingan. Figur lebih mudah diserang daripada kebijakan dipahami. Proses panjang dikalahkan oleh potongan narasi pendek. Dalam suasana seperti ini, satu pertanyaan penting jarang diajukan secara jujur: siapa sebenarnya yang sedang bekerja membangun fondasi hukum bagi masa depan Bali?

Nama itu adalah Wayan Koster.

Bukan karena ia tanpa cela, tetapi karena di tangannya terjadi satu perubahan mendasar yang selama puluhan tahun tak pernah disentuh secara serius: cara negara memandang Bali. Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Bali untuk pertama kalinya diakui bukan sekadar wilayah administratif biasa, melainkan daerah dengan karakter, budaya, dan kebutuhan pengelolaan ruang yang khas.

Sebelum undang-undang ini lahir, Bali terikat pada UU Nomor 64 Tahun 1958, regulasi lama yang lahir di era ketika pariwisata global, krisis lingkungan, dan tekanan investasi lintas negara belum menjadi kenyataan. Akibatnya, setiap persoalan tata ruang – alih fungsi lahan, pembangunan berlebih, konflik zonasi – selalu mentok pada satu kalimat klasik: menunggu persetujuan pusat.

Bali tahu masalahnya, tapi tidak punya kunci untuk membukanya.

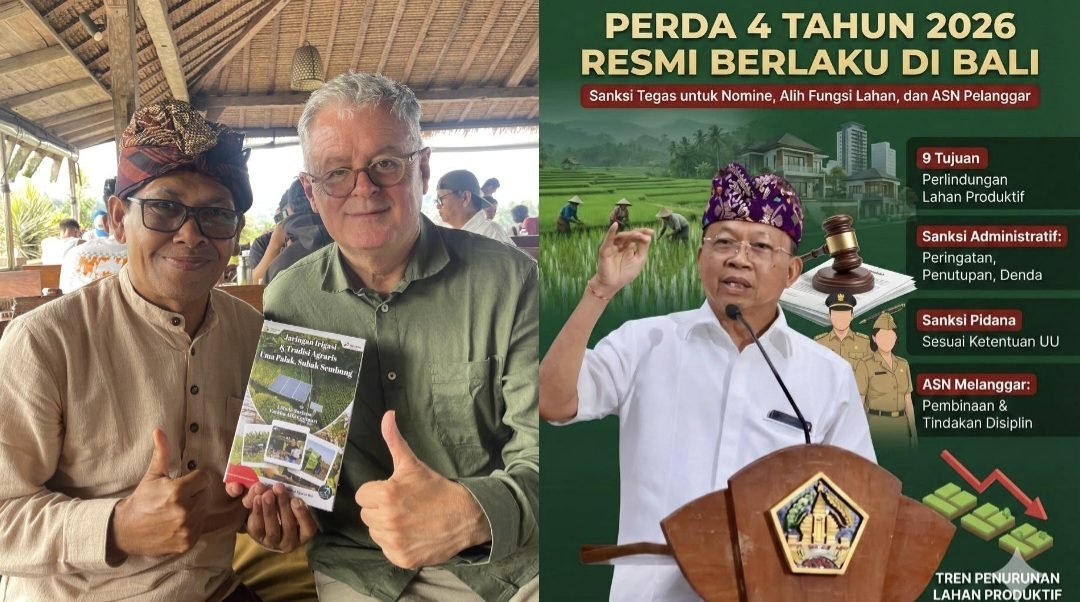

Situasi itu kini berubah. Dengan UU Provinsi Bali, kewenangan tidak lagi berhenti di Jakarta. Dalam waktu singkat, lahir berbagai Perda strategis: RTRW Bali 2023–2043, perlindungan flora dan fauna, hingga penguatan pungutan wisatawan asing untuk kebudayaan dan lingkungan. Ini bukan sekadar produk hukum, melainkan alat kendali yang selama ini hilang dari tangan pemerintah daerah.

Maka pertanyaan publik, “mengapa penertiban baru dilakukan sekarang?” justru salah alamat. Jawabannya sederhana: karena baru sekarang Bali memiliki dasar hukum untuk bertindak tanpa ragu. Penertiban bukan lahir dari keberanian mendadak, melainkan dari legitimasi yang akhirnya tersedia.

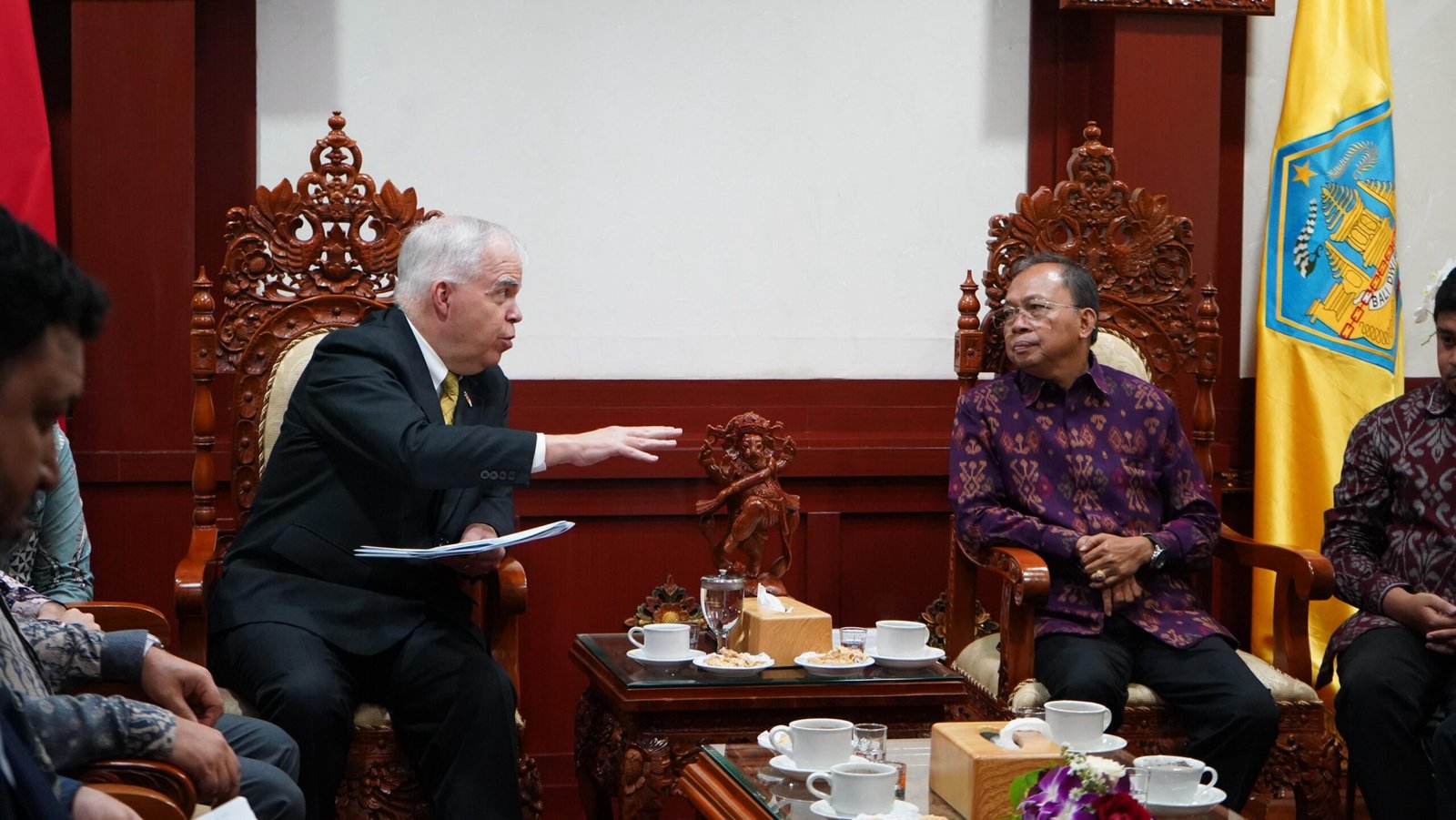

Yang jarang disorot adalah bagaimana undang-undang ini diperjuangkan. Bukan di panggung orasi, bukan di baliho besar, melainkan di ruang-ruang rapat Senayan yang dingin dan kaku. Di sana, argumen dilontarkan berulang kali, risiko politik dipertaruhkan, dan satu pesan terus ditegaskan: Bali tidak meminta keistimewaan kosong, Bali menuntut keadilan struktural.

Perjuangan sunyi semacam ini memang tidak populer. Ia tidak menghasilkan tepuk tangan instan. Justru sebaliknya, ia melahirkan kecurigaan, serangan personal, dan penyederhanaan niat. Ketika aturan mulai bekerja, ruang abu-abu menyempit. Dan mereka yang selama ini hidup nyaman di zona kabur, mulai merasa terganggu.

Di titik inilah, sosok lebih mudah diserang daripada sistem. Nama dipelintir, niat dicurigai, kebijakan dipersonalisasi. Seolah seluruh persoalan Bali bertumpu pada satu orang, sementara ratusan institusi lain berdiri aman di balik bayang-bayang.

Padahal sejarah selalu bekerja dengan cara yang kejam pada mereka yang membangun fondasi. Ia jarang memberi pujian cepat. Ia baru adil setelah waktu berjalan jauh. Bali hari ini mungkin belum sempurna. Namun satu hal tak bisa disangkal: untuk pertama kalinya, Bali memiliki kunci rumahnya sendiri.

Dan masa depan yang ditentukan oleh tangan sendiri, selalu lebih bermartabat daripada masa depan yang ditunggu dari orang lain. (red)