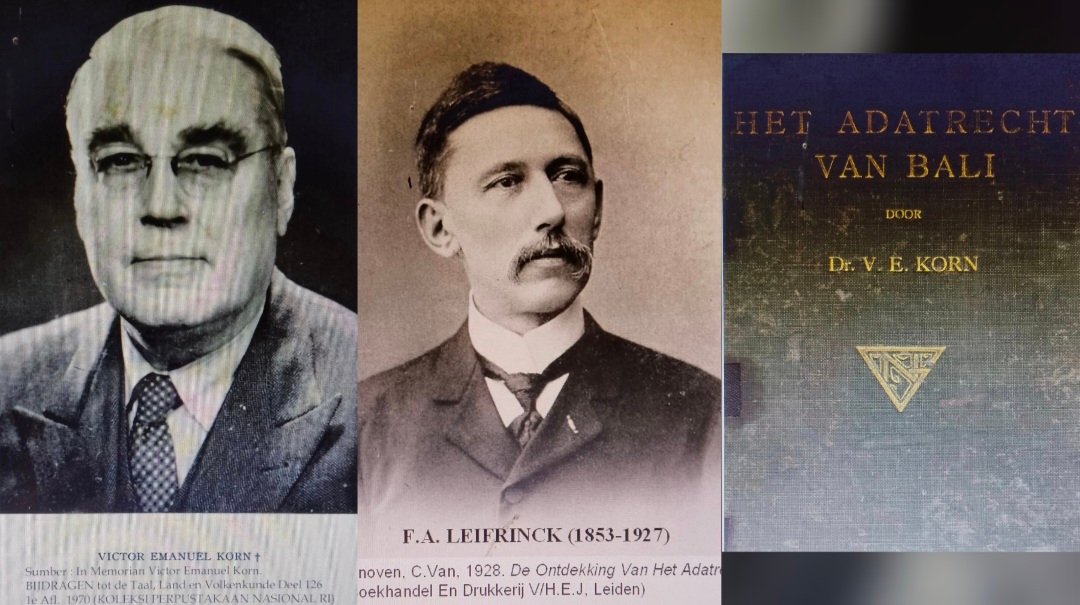

Barometer Bali | Gianyar – Istilah hukum adat Bali yang kini dikenal luas ternyata tidak lahir dari prajuru atau pengurus desa adat di Bali, melainkan diperkenalkan pertama kali oleh seorang pejabat Belanda bernama Victor Emanuel Korn pada tahun 1932. Korn menyusun buku berjudul Het Adatrecht van Bali (Hukum Adat Bali) sebagai hasil penelitian disertasinya untuk meraih gelar doktor di Fakultas Hukum Universitas Leiden, Belanda.

“Buku itu menandai awal digunakannya istilah hukum adat Bali. Sebelumnya, masyarakat hanya mengenal istilah seperti awig-awig, pararem, tunggul, geguat, paswata, gama, sima, dan dresta. Istilah hukum adat baru dikenal setelah buku Korn terbit,” jelas Prof. Wayan P. Windia, akademisi dan pemerhati desa adat Bali, diunggah di akun Facebook-nya, Rabu (8/10/2025).

Prof. Windia menjelaskan, sebelum 1932 sistem norma sosial di Bali tidak disusun berdasarkan konsep hukum tertulis, melainkan berdasarkan kebiasaan yang berkembang turun-temurun di masing-masing desa adat. Bahkan, sistem pewarisan tertulis desa adat di Bali bukanlah hasil murni dari otonomi desa adat, tetapi dirancang oleh seorang pejabat Belanda bernama F.A. Leifrink, yang menjabat sebagai Residen Bali dan Lombok pada tahun 1896–1901 dan berkedudukan di Singaraja.

“Hasil pemikiran Leifrink bersama para pedanda di Singaraja dituangkan dalam keputusan atau paswara Residen Bali dan Lombok, tanggal 13 Oktober 1900, yang dikenal sebagai Paswara 1900. Awalnya hanya berlaku di wilayah Kerajaan Buleleng (Bali Utara), tetapi lima belas tahun kemudian, tepatnya tahun 1915, aturan itu diberlakukan di seluruh Bali,” terang Prof Windia, Ahli Hukum Adat Bali ini.

Lebih lanjut Prof. Windia menegaskan, intervensi terhadap desa adat tidak hanya terjadi di masa kolonial, tetapi juga setelah Indonesia merdeka. DPRD Bali pernah melakukan intervensi melalui dua keputusan penting, yakni:

Keputusan DPRD Bali Nomor 10/DPRD tanggal 12 Juli 1951, yang berkaitan dengan penghapusan sanksi terhadap manak salah atau kembar buncing (pasangan suami istri yang melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan), serta

Keputusan DPRD Bali Nomor 11/DPRD tanggal 12 Juli 1951, yang mencabut paswara tahun 1910 dan besluit Residen Bali dan Lombok tanggal 13 April 1927 No. 532 tentang asu pundung dan anglangkahi karang hulu (perkawinan beda wangsa atau beda kasta).

Ahli Hukum Adat Bali Prof Wayan Windia (barometerbali/FB)

Ahli Hukum Adat Bali Prof Wayan Windia (barometerbali/FB)

Selain itu, pada era 1970-an, intervensi juga dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Jawatan Agama Hindu dan Budha Provinsi Bali, yang menerbitkan dua buku pedoman penting, yaitu:

1. Tata Nuntun Miwah Midabdabin Desa Adat di Bali (30 Agustus 1971) pada masa kepemimpinan Drs. I Gusti Agung Gde Putra (asal Desa Adat Lambing, Abiansemal), dan

2. Imba Awig-Awig Desa Adat Ring Bali (6 Maret 1973) ketika I Gusti Ketut Kaler (asal Desa Adat Blahkiuh, Abiansemal) menjabat sebagai Pjs Kepala Jawatan Agama Hindu dan Budha Provinsi Bali.

Menurut Prof. Windia, berbagai bentuk intervensi tersebut merupakan fakta sejarah yang tak bisa diabaikan. “Desa adat memang memiliki otonomi dan prinsip desa mawacara, tetapi sejak dulu tidak sepenuhnya steril dari intervensi pihak luar. Karena itu, usaha mengintervensi desa adat tidak selalu bisa disebut bertentangan dengan otonomi asli, tergantung pada konteks dan tujuannya,” ujarnya.

Ia menekankan, yang terpenting bagi desa adat saat ini adalah memperkuat kualitas diri agar tahan terhadap intervensi negatif dan mampu memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan sosial yang lebih luas.

“Majelis Desa Adat (MDA) Bali sebagai wadah persatuan desa adat juga harus terus berbenah diri, sehingga keduanya — desa adat dan MDA — bisa menjadi lembaga yang kuat, bukan hanya tahan diintervensi, tapi juga mampu mengintervensi untuk kepentingan adat dan budaya Bali,” pungkas Prof. Windia.